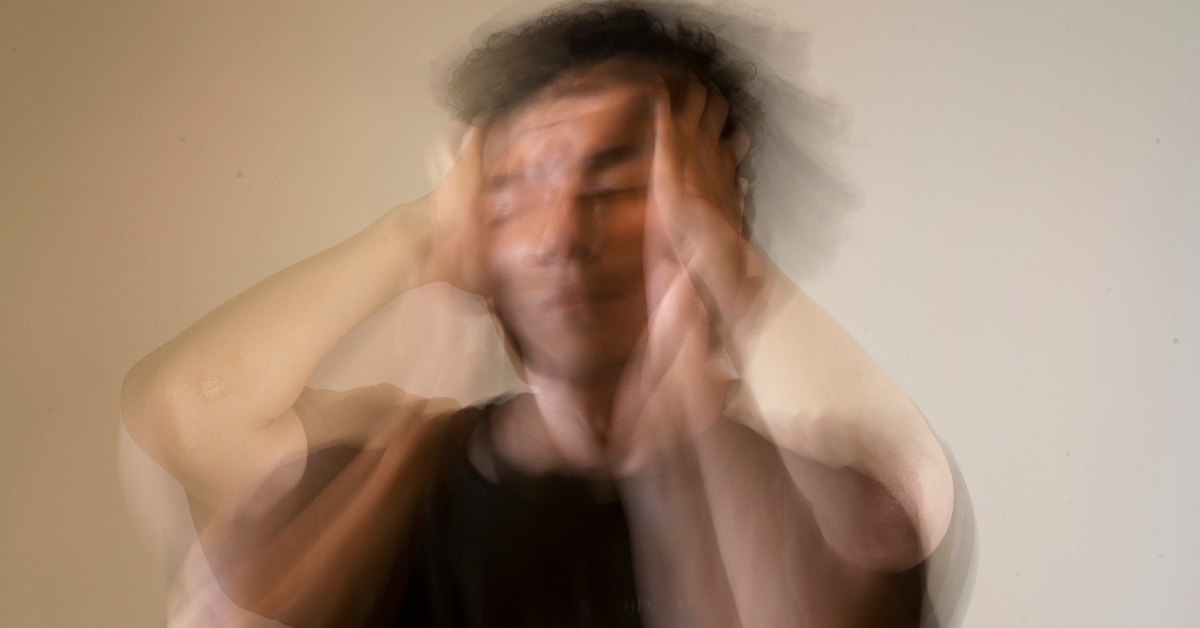

Es gibt Zeiten, in denen das Herz schwer ist, das Gebet verstummt und die Gegenwart Gottes sich fern anfühlt. Geistliche Depression ist kein modernes Phänomen – sie zieht sich durch die Geschichte der Gläubigen wie ein stiller Schatten. Und doch ist sie kein Zeichen von Schwäche, sondern oft ein Ausdruck tiefer geistlicher Sehnsucht. In solchen Momenten scheint der Himmel verschlossen, die Bibel schweigt, und selbst Lobpreis klingt hohl. Man fragt sich: Wo ist Gott, wenn ich ihn am meisten brauche? Die Seele hungert nach Trost, doch die gewohnten Quellen scheinen versiegt. Es ist, als würde man durch eine geistliche Wüste wandern – ohne Orientierung, ohne Wasser, ohne Licht. Und doch: Gerade in dieser Wüste begegnet Gott seinen Kindern oft auf eine neue, tiefere Weise. Nicht im Sturm, nicht im Feuer, sondern – wie bei Elia – im sanften Säuseln (vgl. 1. Könige 19,12): “Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der HERR war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch” (Gute Nachricht Bibel). Die geistliche Depression kann ein Ort der Läuterung sein, ein Raum, in dem Gott uns nicht verlässt, sondern uns neu formt. „Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind“ (Psalm 34,19).

Diese Verse erinnern uns daran, dass Gott nicht nur im Jubel gegenwärtig ist, sondern gerade im Zerbruch, gerade in Krisen. Er sieht das verborgene Leid, das stille Ringen, das ungesprochene Gebet. Und er bleibt – auch wenn wir ihn nicht spüren. Geistliche Depression ist kein Ende. Sie ist oft ein Übergang. Ein Ruf nach Tiefe. Ein stilles Gebet, das Gott hört, auch wenn wir es nicht aussprechen können.

Viele Christen erleben Phasen, in denen der Glaube nicht mehr trägt wie zuvor. Die Freude am Wort Gottes verblasst, das Gebet wird mühsam, und Zweifel schleichen sich ein. Man fühlt sich leer, ausgebrannt, vielleicht sogar von Gott verlassen. Es ist, als würde das geistliche Leben in einem Nebel versinken – vertraute Wahrheiten wirken plötzlich fremd, und die innere Stimme, die einst Trost spendete, scheint verstummt zu sein. Die Bibel, einst Quelle der Inspiration, wird zur Sammlung von Worten, die nicht mehr berühren. Man fragt sich, ob man sich selbst verloren hat oder ob Gott sich abgewendet hat. In der Stille tauchen Fragen auf, die man lange verdrängt hat: Warum fühle ich nichts mehr? Wo ist Gott in meinem Alltag? Habe ich versagt?

Diese Zeiten der geistlichen Dürre sind keine Seltenheit – sie ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichten vieler Glaubender. Auch die Psalmen kennen diese Klage: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Psalm 22,2). Und doch sind solche Phasen nicht das Ende, sondern oft der Anfang von etwas Tieferem. Sie laden dazu ein, den Glauben neu zu entdecken – nicht als Gefühl, sondern als Entscheidung. Nicht als ständiges Hoch, sondern als Weg, der auch durch dunkle Täler führt. Gerade in der Leere kann Raum entstehen für eine ehrlichere Beziehung zu Gott, jenseits von religiöser Routine und oberflächlicher Gewissheit. Wer durch solche Zeiten geht, braucht keine schnellen Antworten, sondern das stille Wissen: Du bist nicht allein. Auch wenn du Gott nicht spürst – er ist da. Vielleicht nicht laut, nicht sichtbar, aber gegenwärtig. Und manchmal beginnt das neue Leben genau dort, wo alles zerbricht.

Doch die Bibel ist erstaunlich ehrlich: Sie verschweigt diese Kämpfe nicht, sondern bringt sie ans Licht. „Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken“ (Psalm 42,6). Der Psalmist spricht nicht aus einem Moment der Stärke, sondern aus der Tiefe seiner Verzweiflung. Und genau dort – in der Dunkelheit – wagt er es, Hoffnung auszusprechen. Das ist kein oberflächlicher frommer Optimismus, sondern ein Akt des Glaubens gegen jede innere Logik. Es ist, als würde er sagen: „Ich fühle nichts, aber ich entscheide mich, zu vertrauen.“ Diese Spannung zwischen Gefühl und Überzeugung ist ein zentraler Bestandteil des geistlichen Lebens.

Viele Christen kennen das Gefühl, dass Gott schweigt. Die Gebete verhallen, die Antworten bleiben aus. Doch gerade in diesen Momenten zeigt sich, wie tief der Glaube wirklich reicht. Nicht in den Höhenflügen, sondern im Ausharren. „Harre auf Gott“ – das ist kein passives Warten, sondern ein aktives Festhalten, trotz allem! Ein inneres Ringen, das nicht aufgibt, auch wenn alles danach schreit, loszulassen. Der Psalmist sagt: „Denn ich werde ihm noch danken.“ Er erinnert sich an frühere Zeiten, in denen Gottes Nähe spürbar war. Diese Erinnerung wird zur Brücke zwischen dem Jetzt und dem Noch-nicht. Sie nährt die Hoffnung, dass die Dunkelheit nicht das letzte Wort hat. Auch wenn der Glaube schwankt – die Geschichte Gottes mit uns bleibt bestehen. Die Bibel lädt uns ein, ehrlich zu sein – mit uns selbst und mit Gott. Sie zeigt: Es ist erlaubt, zu zweifeln, zu klagen, zu kämpfen. Der Weg des Glaubens ist kein gerader Pfad, sondern oft ein Labyrinth aus Fragen, Umwegen und Neuanfängen. Und doch: Wer bleibt, wer harrt, wer sich nicht abwendet, wird erleben, dass Gott auch in der Stille wirkt.

In 1. Könige 19 begegnen wir Elia, einem der größten Propheten Israels. Nach einem triumphalen Sieg über die Baalspriester fällt er in tiefe Verzweiflung. Er flieht in die Wüste, legt sich unter einen Strauch und sagt: „Es ist genug; so nimm nun, HERR, meine Seele.“ (1. Könige 19,4). Diese Szene aus 1. Könige 19 ist zutiefst bewegend – nicht nur wegen Elias Verzweiflung, sondern vor allem wegen Gottes Reaktion. Kein Vorwurf, kein moralischer Zeigefinger. Stattdessen Fürsorge, Geduld und Nähe. Gott begegnet Elia nicht mit einem theologischen Vortrag, sondern mit Brot und Wasser. Mit Ruhe. Mit einem Engel, der sagt: „Steh auf und iss.“ (V. 5). Es ist eine stille, aber kraftvolle Botschaft: Du darfst schwach sein. Du darfst müde sein. Und du darfst dich neu stärken lassen.

Elia, der große Prophet, ist am Ende. Und gerade dort zeigt sich Gottes Herz. Er sieht nicht nur den Dienst, den Elia geleistet hat – er sieht den Menschen dahinter. Die Erschöpfung, die Angst, die Einsamkeit. Gott begegnet Elia nicht als Richter, sondern als Versorger. Das ist eine Einladung, auch unsere eigenen Schwächen nicht zu verstecken, sondern mit ihnen zu Gott zu kommen. Bevor Elia weitergehen kann, muss er ruhen. Schlafen. Essen. Das klingt banal, ist aber tief geistlich. Manchmal ist das Heiligste, was wir tun können, einfach: Pause machen. Die Seele braucht Raum, um zu heilen. Gott weiß das – und handelt entsprechend. In einer Welt, die Leistung feiert, ist das eine radikale Botschaft: Du bist nicht nur wertvoll, wenn du funktionierst. Nach dieser Phase der Stärkung führt Gott Elia nicht zurück in den Trubel, sondern in die Stille des Horeb. Dort begegnet er ihm nicht im Sturm, nicht im Feuer, sondern im „stillen, sanften Säuseln“ (V. 12). Es ist ein Wendepunkt: Elia lernt, dass Gottes Wirken nicht immer spektakulär ist. Manchmal ist es leise. Und gerade darin liegt neue Tiefe.

Elias Geschichte zeigt: Geistliche Erschöpfung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern oft ein Abschnitt auf dem Weg zu einem reiferen Glauben. Viele Christen erleben Phasen, in denen der Glaube nicht mehr trägt wie zuvor. Diese Zeiten sind nicht Ausdruck eines gescheiterten geistlichen Lebens, sondern können Hinweise darauf sein, dass der Glaube sich vertieft, neu ausrichtet oder von alten Vorstellungen befreit wird. Es ist wie bei einem Baum, der im Winter keine Blätter trägt – nicht weil er tot ist, sondern weil er sich auf neue Frucht vorbereitet. In der geistlichen Depression wird oft deutlich, wie sehr man sich nach Gottes Nähe sehnt. Die Leere, die man empfindet, ist nicht sinnlos – sie kann zur Bühne werden, auf der Gott neu spricht. Nicht laut, nicht spektakulär, sondern leise und persönlich. Wer durch solche Phasen geht, lernt, dass Glaube nicht immer mit Gefühl einhergeht, sondern manchmal einfach nur bedeutet: Ich bleibe.

Geistliche Krisen sind oft Wendepunkte. Sie zwingen dazu, Fragen zu stellen, ehrlich zu werden, sich selbst und Gott neu zu begegnen. Viele biblische Gestalten – Elia, Hiob, David, selbst Paulus – durchlebten solche Zeiten. Und sie gingen daraus nicht schwächer, sondern gestärkter hervor. Der Glaube wurde nicht zerstört, sondern gereinigt, neu ausgerichtet. Wenn der Glaube nicht mehr „funktioniert“, wie man es gewohnt war, ist das oft ein Zeichen dafür, dass man eingeladen ist, tiefer zu gehen. Weg von oberflächlichen frommen Antworten, hin zu einer Beziehung, die auch im Schweigen Bestand hat. Geistliche Depression kann der Moment sein, in dem man aufhört, Gott nur zu suchen, um etwas zu bekommen – und beginnt, ihn zu suchen, weil er selbst genügt.

Geistliche Depression isoliert. Man zieht sich zurück, fühlt sich unverstanden. Wenn der Glaube nicht mehr trägt, zieht man sich oft zurück – nicht aus Trotz, sondern aus Schutz. Die Kraft fehlt, sich zu erklären, sich zu rechtfertigen oder einfach nur „mitzumachen“. Man meidet Gottesdienste, Gemeinschaften, Gespräche über den Glauben. Und je länger die Stille dauert, desto größer wird die innere Distanz. Man fühlt sich wie ein Fremder in der eigenen geistlichen Heimat. Viele, die geistlich kämpfen, erleben Unverständnis – selbst von Menschen, die ihnen nahestehen. Aussagen wie „Du musst einfach mehr glauben“ oder „Du hast dich von Gott entfernt“ können wie Dolchstöße wirken. Statt Trost gibt es Druck. Statt Raum für Zweifel gibt es fromme Floskeln. Die Gemeinde, die eigentlich ein Ort der Heilung sein sollte, wird zur Quelle weiterer Verletzung. In manchen christlichen Kreisen gilt geistliche Stärke als Maßstab für „echten“ Glauben. Wer zweifelt, wer nicht mehr betet, wer sich zurückzieht, wird schnell als „lau“ oder „vom Glauben abgefallen“ abgestempelt. Die Folge: Man fühlt sich nicht nur innerlich leer, sondern auch äußerlich ausgeschlossen. Der Vorwurf eines falschen Glaubens trifft tief – denn er stellt die eigene Identität in Frage.

Menschen in geistlicher Depression brauchen keine schnellen Lösungen, sondern echte Begleitung. Einen Ort, an dem sie ehrlich sein dürfen. Eine Gemeinschaft, die zuhört, statt zu urteilen. Und eine Kirche, die nicht nur das Licht feiert, sondern auch die Dunkelheit kennt. Denn gerade dort – im Schatten – beginnt oft die tiefste Gottesbegegnung.

„Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus“ (2. Korinther 7,6). Die Ankunft des Titus war für Paulus nicht nur ein äußeres Ereignis, sondern ein tiefes Zeichen dafür, dass Gott gerade in der Schwachheit und im Rückzug nicht fern ist. Nicht in der Stärke, nicht im Triumph, sondern in der Zerbrochenheit zeigt sich Gottes Trost. Paulus spricht von „Geringen“ – Menschen, die sich klein fühlen, erschöpft, übersehen. Und doch: Gerade sie sind es, die Gott nicht übersieht. Sein Trost kommt oft nicht spektakulär, sondern leise – durch eine Begegnung, ein Wort, einen Menschen wie Titus. Die Ankunft des Titus war mehr als ein Besuch. Sie war ein Zeichen: Du bist nicht vergessen. Du bist nicht allein. Gott sendet Menschen, die nicht nur reden, sondern mittragen. Vielleicht ist Trost nicht immer eine Lösung, sondern eine Gegenwart. Titus brachte keine fertigen Antworten – aber er brachte Nähe. Und das genügte.

Wie oft übersehen wir die kleinen Ankünfte in unserem Leben – ein Anruf, ein Brief, ein Blick, der sagt: „Ich sehe dich.“ Vielleicht sind sie unsere „Titus-Momente“. Und vielleicht sind wir selbst berufen, Titus zu sein für andere. Nicht durch große Worte, sondern durch stille Treue. Geistliche Depression kann das Gefühl geben, dass Gott schweigt. Doch dieser Vers erinnert: Gott handelt oft im Verborgenen. Sein Trost kommt nicht immer direkt, sondern durch Umwege. Und manchmal ist der Trost nicht das Ende der Dunkelheit – sondern die Kraft, darin nicht unterzugehen.

Gottes Nähe ist nicht abhängig von unserem Empfinden. Auch wenn wir ihn nicht spüren – er ist da. Wir alle kennen diese Gefühle: Es gibt Zeiten, in denen das Gebet wie ins Leere gesprochen scheint. Die Bibel bleibt stumm, die Seele fühlt sich taub. Und doch: Gottes Nähe hängt nicht an unserer Sensibilität. Er ist kein Gefühl, sondern eine Realität. Sein Wesen ist Treue – auch wenn unsere Wahrnehmung versagt. Das Schweigen Gottes ist nicht seine Abwesenheit. Wir leben in einer Welt, die Gefühle zum Maßstab macht. Doch geistliches Leben ist tiefer. Es wurzelt in Vertrauen – nicht in Stimmung. Der Glaube hält fest, auch wenn das Herz nichts fühlt. Das ist kein Versagen, sondern ein Zeichen geistlicher Reife: zu glauben, obwohl man nichts spürt.

„Wie lange, Herr, willst du mich ganz vergessen?“ (Psalm 13,2) – solche Worte zeigen: Geistliche Trockenheit ist kein modernes Phänomen. Sie gehört zum Weg des Glaubens. Die Bibel verschweigt diese Erfahrung nicht, sondern nimmt sie ernst. Und sie zeigt: Wer durch die Nacht geht, ist nicht allein. Manchmal erkennen wir erst später, dass Gott da war – in einem Gespräch, in einem Lied, in einem stillen Moment. Wie bei den Emmausjüngern, die sagten: „Brannte nicht unser Herz in uns?“ (Lukas 24,32) – nachdem Jesus längst gegangen war. Gottes Nähe ist oft verborgen, aber nie abwesend. Auch wenn du ihn nicht spürst – du bist nicht gefallen aus seiner Hand. Seine Nähe ist nicht abhängig von deiner Stärke, deinem Gebet, deiner Klarheit. Sie ist Geschenk. Und sie bleibt. Vielleicht ist gerade das die tiefste Form der Gnade: Dass Gott bleibt, auch wenn wir ihn nicht halten können. „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben […] uns scheiden kann von der Liebe Gottes.“ (Römer 8,38–39). Diese Zusage steht – auch wenn alles andere wankt.

Geistliche Depression ist kein Zeichen von Unglauben. Sie ist oft ein Zeichen dafür, dass der Glaube tiefer geht als bloße Emotion. Gott ist nicht nur im Licht – er ist auch in der Dunkelheit bei uns. „Auch wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir.“ (Psalm 23,4)

Wenn du dich leer fühlst, erschöpft, abgeschnitten von Gott: Das bedeutet nicht, dass du versagt hast. Es bedeutet, dass du Mensch bist. Und Gott begegnet gerade solchen Menschen – nicht mit Vorwürfen, sondern mit Trost. Er ist der gute Hirte, der nicht nur auf grünen Auen führt, sondern auch durch dunkle Täler begleitet. Seine Gegenwart ist nicht abhängig von deiner Wahrnehmung, sondern von seiner Treue. Vielleicht spürst du ihn gerade nicht. Vielleicht zweifelst du, ob er überhaupt noch da ist. Aber Psalm 23 erinnert: Du musst kein Licht sehen, um sicher zu sein, dass du nicht allein gehst. Gott ist bei dir – nicht erst am Ende des Tals, sondern mitten darin. Und manchmal ist das stille Weitergehen der tiefste Ausdruck von Glauben. Bleib behütet! Dein Weg ist wertvoll. Und dein Glaube – auch wenn er sich schwach anfühlt – ist kostbar. Amen.